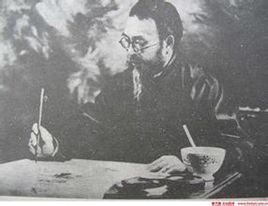

陈虻(chén méng),著名电视人。生于1961年8月30日,20世纪90年代初曾在《人物述林》、《观察与思考》等栏目组做记者。1993年7月加盟《东方时空》,出任《生活空间》制片人,提出“讲述老百姓自己的故事”的广告语。2001年1月,担任新闻评论部副主任,主管《实话实说》、《新闻调查》;2001年10月主管《东方时空》,并兼任该栏目总制片人。2008年1月,陈虻担任新闻中心社会专题部副主任。2008年12月24日因胃癌医治无效逝世,享年47岁。在多年的电视新闻工作中,陈虻的创作经历,十分丰富,收获颇多。陈虻在电视圈的专业人士中小有名气。

陈虻简介

基本资料

中文名:陈虻

外文名:Chen Meng

别名:陈小兵

国籍:中国

民族:汉

出生地:北京

出生日期:1961年08月30日

逝世日期:2008年12月24日

职业:电视人

毕业院校:哈尔滨工业大学

主要成就:获全国十佳制片人

代表作品:《人物述林》、《社会经纬》、《观察思考》《生活空间》等

人物履历

陈虻,原名陈小兵,著名电视人,生前曾任中央电视台新闻中心评论部副主任,20世纪90年代初,曾在《人物述林》《观察与思考》等节目中做记者。生于1961年8月30日,2008年12月24日逝世,享年47岁。

1961年8月30日出生。

1983年,毕业于哈尔滨工业大学光学工程专业。

1985年,在中央电视台任记者,从事栏目《人物述林》、《社会经纬》、《观察思考》。

1993年7月,任《东方时空·生活空间》制片人,提出“讲述老百姓自己的故事”的广告语。

1996年,获全国十佳制片人。

1997年,组织召开了北京国际纪录片学术会议。

2001年1月,赴美参加伯克利大学“媒体与社会发展国际研讨会”。

2001年10月,主持《东方时空》改版。

工作经历

大学毕业时,陈虻被分到了航天工业部团委工作。一个偶然的机会,他到了中央电视台,从小到大一直朦朦胧胧的“搞文”的念头在那个瞬间突然清晰起来。作为制片人的陈虻说过这样的话:“创作是一件浪漫的事情,而创作的过程又是十分具体的。所以,要完成一件成功的作品,同时需要两种极具反差性的品格——灵异奔放和老老实实。”陈虻在中央电视台的头三年里,没有具体的工作,如果说他干的事儿算是工作的话,那个工作就叫“打杂”。接收陈虻的人要不是当初看中他的人,他的工科背景让领导有些不情愿。三年里,每次报选题,到了陈虻这儿都会自动地跳过去。从陈虻上班的那天起,他的主要任务就是领肥皂、毛巾,拿报纸,干杂务。谁在外面拍片子磁带不够了,一个电话回来,陈虻就扛几箱带子,买张站台票给送过去。谁的钱不够了,陈虻就负责跑邮局寄钱。谁要是外出拍片子,说:“陈虻,跟我走一趟。”这是三年里他觉得最幸福的事儿。“走一趟”对那个人来说是搬东西,联系

评价

白岩松:“我和他是兄弟”

(陈虻在98年开创的《生活空间》,通过“讲述老百姓自己的故事”创造了中国电视界的一个神话,这个栏目为后人留下了一部“小人物的历史”。)

“讲述老百姓自己的故事”,陈虻创意。这句由著名演员王刚配音的话语,至今在观众中有口皆碑。

“是否可以说,陈虻是中国电视、中国社会纪录片的推动者?”对此,央视著名主持人白岩松昨日说:“毫无疑问。当开始‘讲述老百姓自己的故事’的时候,就是对他工作的一种评价。”患胃癌是否与长期工作中的积劳成疾有关?白岩松没有回答,但他表示:“我和他是兄弟。”中国传媒大学教授袁芳说,在陈虻的“讲述老百姓自己的故事”之前,新闻节目很少有关注民生的内容,陈虻在《东方时空》中把目光投向了老百姓,开创了中国新闻史的先河,从此故事类、纪录类节目大量涌出。

电视人:无法不悲痛不忧伤

(长发,深沉,睿智,洒脱,自信,不张扬——这是很多电视同行对他的印象。)

一位名为“飞去来兮”的网

悼念

北京时间2008年12月24日0:30,北京肿瘤医院,抢救黯然结束,中央电视台社会专题部副主任(原新闻评论部副主任)陈虻因胃癌去世,享年47岁。

戊子寒冬,池沿草冷,

悲苦莫甚,泣送阿虻。

生活空间,众人欢悦,

英年早逝,壮猷未竟。

央视东迁,仁兄西去,

情殷鹤吊,新鬼旧朋。

终归同处,惊惕何故,

意笃鴒厚,谒禁涕零。

人生一世,草木一生,

箴言不朽,记录百姓。

晏睡而成习惯的人,自然醒十分重要。所以,被人提溜起早,是一件要多痛苦有多痛苦的事儿。但是,今晨近三点才迷糊着,六点钟就自己醒了。揉着惺忪的眼睛,心里象灌了铅一样沉闷,起来摸摸索索想写点什么,却发现脑子木僵僵的一片混沌——驾鹤西去的陈虻兄弟,我该为你写点什么。前面这几行韵文,是一大早生憋出来的。将这几行字端端正正抄录于六尺宣纸之上,再折叠放到双肩跨里背好,匆匆乘坐地铁赶赴八宝山殡仪馆。路口,两块钱买了一袋热豆浆,喝了一口,烫且噎得慌,索性扔掉。因为周六,地